世界最大規模の調査報道国際会議に飛び込んで 第1回

この記事の筆者は、フロントラインプレスのメンバーで米国カリフォルニア州在住の大矢英代さんです。2020年秋に記し、東洋経済オンラインに発表した記事3本を加筆修正し、再構成しました。

◆コロナ禍の米国で記者の私自身が社会的弱者になった

「このままでは失業するかも」「今後どう生活していけばいいのか、出口が見えない」

世界を覆うコロナ禍では、経済的打撃を受け、仕事や生活が激変した人々があふれている。筆者は窮困者の記事を読むたびに、胸が痛み、ひとりひとりに手紙を書きたい気持ちになった。

「あなたは一人じゃない。記者である私自身も、困っている一人です」と。

筆者(大矢)はフリーランスジャーナリストとして2018年秋から米国カリフォルニア州を拠点に取材をしてきた。米国内はもちろん世界各地を渡り歩き、現場で起きている諸問題を英語で取材し、日本のメディアで発表してきた。「世界を舞台に活躍するジャーナリスト」という夢の実現の最中にあった。それが突然、揺らいだ。

2020年1月26日、カリフォルニア州で最初の感染が報告され、3月4日には緊急事態宣言が発令。その2週間後には自宅待機義務が課された。全米各地にパンデミックが広がり、あっという間に生活は変わってしまった。現場へ行くことができない。撮影中の新作ドキュメンタリーの制作もストップ。講演はすべてキャンセル。収入は激減した。

感染拡大につれてアジア系住民への差別や暴力事件も増加した。「次は私が被害に遭うかもしれない」との不安がつきまとう。外国人の私が、もしもコロナに感染した場合、適切な治療を受けられる保証はない。そもそも医療費が高額な米国で医療機関にかかれば、私のようなフリーランスは即破産だ。

「報道記者の仕事は、権力の不正を暴き、社会的弱者の権利を守るためにある」などと高らかに言い放っていた私自身が、コロナ禍において社会的弱者であることに気づかされ、愕然とした。

「2020年の調査報道国際会議は、新型コロナの影響により全日程オンライン開催となりました」

そんな英文メールが届いたのは2020年6月上旬のことだった。発信者はIRE。調査報道記者・編集者協会(IRE:Investigative Reporters & Editors)である。世界各地の調査報道ジャーナリストが加盟する、世界最大規模のネットワークだ。年間を通じて、最新の取材方法を学び合う会議やワークショップを開催している。

「世界の記者たちは、コロナ禍の中で何をどう取材しているのだろうか?」

私は9月21日、オンライン会議に飛び込んだ。

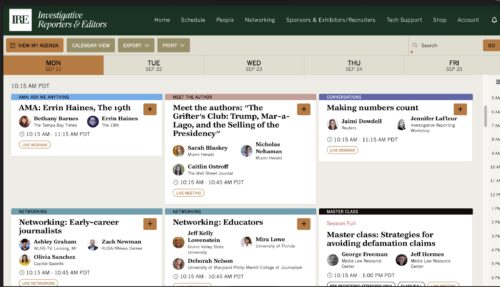

◆自宅からできる新しい調査報道

特設サイトにアクセスすると、そこにはバーチャル会議場が広がっていた。1時間ごとに10個ほどの新しい会議室があらわれ、各部屋でオンデマンドの講演が行われている。一部には、事前収録の動画を視聴する部屋もあるが、講師とはオンデマンドでチャットができ、タイムリーな質疑応答が可能だ。「新型コロナウイルス」「大統領選挙と資金問題」「人種差別と警察の暴力」など時事問題をテーマにした講演が並ぶ。

IREオンライン国際会議のプラットフォーム

IREオンライン国際会議のプラットフォーム

講師はニューヨークタイムズやCNNといった大手メディアの第一線で取材する記者から、プロパブリカやリビールなど市民らの募金で運営される非営利独立の調査報道メディアで働く記者たちだ。米国を中心に世界各地から参加者が集まった。総勢2,900人以上がオンライン上で一堂にかいする大会議だ。

「新型コロナの影響で、自分たちも現場に出られなくなってしまった。この半年間、自宅で仕事をしている」と記者たちは語る。なるほど、私と同じく、彼らも取材スタイルの変更を余儀なくされていた。しかし、彼らの表情は決して暗くない。むしろ明るい。「自宅からできる調査報道の可能性はコロナ禍でむしろ広がっている。そのためだよ」と彼らは口を揃えて語る。いったい、どういうことだろうか。

東海岸のワシントンDCに拠点を置くNBC4テレビ。そこで調査報道を担当するジョーディ·フレイシャー記者は「コロナ禍で情報源を得る方法」と題して講演し、ピンチをチャンスに変える必要性を話した。

「コロナの影響で記者は現場に出られないけど、それは取材相手も同じです。お互いに家にいて、コミュニケーションにZoomなどを使うことが当たり前になりました。ということは、取材相手の電話番号など、以前はなかなか入手できなかった情報が手に入るチャンスが訪れたということです。ステイアットホームの期間だからこそ、オンラインでどんどん取材をすべきなんです。そこで頑張れば、そのぶんだけ取材相手の連絡先が手に入ります。コロナが収束した頃にはきっと、今後もずっと役に立つ連絡先リストが出来上がっているでしょう」

ジョーディ·フレイシャー記者

ジョーディ·フレイシャー記者

同じ講演に登壇したKGWテレビ(オレゴン州ポートランド)の調査報道担当、カイル·イボシ記者は「SNSを使って、広く地域の人たちから力を借りるべきです」と話した。

「『コロナ禍で情報源を見つけるのに最適なツールはSNS。私自身、ツイッターやフェイスブックに『この問題で困っている当事者を探しています』などと投稿して情報を集めています」」

こうした方法は、日本のメディアでは長い間、「やってはいけないこと」「御法度」とされてきた。なぜだろう? それは「記者の基本は足で稼ぐこと」という基本的な考えがあるからだ。“足”こそ重要なのだ。したがって、SNSを使って情報を集めたり、情報源を見つけたりすることは、“楽”なこととされてきた。私自身も含めて抵抗がある。

しかしコロナ禍によって、米国では新定番の取材手法となったようだ。

イボシ記者は言う。

「この国際会議も含めて、米国内のイベントはほぼ全てがオンラインに切り替わっています。自分のマーケット(専門分野)の外に目を向けるチャンスではないでしょうか。会議は情報源の宝庫。講師を見れば、その分野の最前線にいる人たちが誰なのかを理解できるし、登壇者リストを保存しておけば今後の取材にも役に立ちます。今こそ、国内だけではなく、世界中のオンライン会議やイベントに参加すべきです」

記者たちの口から諦めの言葉は出ない。出てくるのは「可能性」という前向きな言葉ばかりである。

◆日本メディアにはない「調査報道専門記者」という肩書き

調査報道国際会議の参加者たちの顔ぶれを見ていると、ある共通点に気がついた。肩書きに「Investigative Reporter(調査報道専門記者)」と記載している人ばかりなのだ。

釈迦に説法だが、そもそも調査報道とは、日本人の多くが日常的に触れている「報道」とは一線を画している。例えば、日本の一般的な報道では、行政や企業などの組織が発表した情報について、「●●によると」と情報源を記載した上で記事データが示されている。「国土交通省によると、2020年上半期の外国人観光客は~」とか、「東京電力によると、この地震で福島第一原発への影響はないということです」とか、そういった記述である。ところが、そのデータの信憑性、つまり発表された中身の真偽や妥当性についてはほとんど触れることがない。

一方、調査報道はデータそのものの信憑性を問う。

記者が独自に統計を取ったり、データを取り直したりしながら、公式発表との差異をあぶり出す。調査報道とは、言い換えれば探究型ジャーナリズムとも言える。この会議に参加する記者たちが「調査報道専門記者」という肩書きを当たり前のように使っているのは、調査報道とは何か、一般的な報道とは何が違うのかという基本的な事柄が、メディアはもちろん社会一般に認識されているという証拠でもある。

これは「政治部」「経済部」「社会部」など取材分野ごとに縦割りで記者の属性を分類する日本の報道機関にはない文化だ。

◆全米で発生したケアホームでの集団感染、公式発表の虚偽を見破る

調査報道専門記者のひとり、ニューヨークタイムズのダニエル·アイボリー記者は2020年4月、全米各地の高齢者施設で集団感染が拡大している実態を他メディアに先駆けて報じた。これによって、アメリカにおけるコロナ禍は想像以上に拡大しているという認識が社会に広まった。彼女は自身の取材をこう振り返った。

「私のチームが取材を開始したのは3月中旬です。その時期には、各州が高齢者施設での感染件数を公表していませんでした。だから、マニュアル式に各施設に電話をして、一つ一つの施設に感染件数を確認しました」

その結果、高齢者施設の利用者·関係者のコロナによる死亡者が、全米で少なくとも7000人に達するという実態がわかった。その結果、各州政府は高齢者施設での死者数や感染件数を公開するようになった。

しかし、公表される情報を鵜呑みにしてはいけない。調査報道の出番は、ここからだ。データをそのまま記事に引用することは、調査報道ではタブーなのである。実際、アイボリー記者のチームが公表データを詳しく調べてみると、死者数だけを公開する州もあれば、実際の発生件数とは異なるデータを公開していた州もあった。コロナ感染者に関するデータの基準は各州ばらばらであり、しかもいい加減だったのだ。

アイボリー記者のチームはデータを分析し、取材を重ね、次々と調査報道記事を公表していく。「死者は全米で4万6400人」「全米のコロナ死者の3分の1が長期高齢者施設の入居者·介護者」であることをと突き止め、続報を出した。前回の報道で伝えた犠牲者数の実に6.6倍に膨れ上がっていた。コロナ禍の調査報道が浮き彫りにしたのは、本来ならば一番守られねばならない高齢者のような社会的弱者から犠牲になっていく実態だった。

◆有色人種からコロナの犠牲になっていく現実

非営利の調査報道メディア「プロパブリカ」は、日本でもその名を知られるようになってきた。調査報道NPOとしては全米屈指の規模と知名度、影響力を誇る。ネットメディアとして初めてピューリッツァー賞を獲得したのも、プロパブリカだった。

そこで働くドゥアー·エルデイブ記者は2020年5月9日、「最初の犠牲者100人」と題した記事を公開した。「イリノイ州シカゴ市内でコロナによって死亡した最初の100人のうち70人がアフリカ系だった」という内容である。

記事によると、シカゴ市内のアフリカ系の人口は30%であるにもかかわらず、5月上旬までのシカゴ市内のコロナによる死者約1,000人のうちの半数がアフリカ系だったという。人口比と明らかに一致していない。そこには何か問題があるはずだと記者は目をつけた。

エルデイブ記者はこう語る。

「人種別の犠牲者データがほしいとシカゴ市当局に問い合わせると、『そんなデータはない』と突っぱねられました。実は、その時点で病院などから『人種別のデータがある』と裏を取っていました。そこで、当局側と忍耐強く交渉して、そのデータを入手しました」

しかし、データはあくまで数字の羅列でしかない。そこに意味を見出すのが、調査報道記者の役目だ。

エルデイブ記者がデータをつぶさに検証していくと、コロナ患者が亡くなった経緯が見えてきた。中には病院に助けを求めたにもかかわらず自宅待機を命じられ、死亡した人もいた。助けられたはずの命が犠牲になっていた。その後の日本でも生じたような実態が、一足先にシカゴで起きていたのである。

記事には、亡くなった人たちの似顔絵を添え、彼らが息を引き取るまでの家族との会話なども丁寧に伝えた。ディテールには迫力がある。記事は多くの市民の心を揺さぶった。

「調査報道において重要なのは『なぜ』と問い続けることです。この問題はなぜ起きたのか、人々はなぜ亡くなったのか。そして、この報道がなぜ社会にとってが重要なのか、それらを読者に伝えることが、なぜ必要なのか。その結果、どんなことが起きるのか。そうした自問自答が大事なんです。なぜ、なぜ、なぜ、です。今回の取材では、全てのデータには、人の命、それぞれの人生が詰まっていました。これに限らず、データの裏には人の命がある。だから(無味乾燥なデータを並べたように見える)記事のストーリーの核心には、人間がいることを忘れてはいけません」

ドゥアー·エルデイブ記者

ドゥアー·エルデイブ記者

*****************

この記事の筆者は、フロントラインプレスのメンバーで米国カリフォルニア州在住の大矢英代さんです。2020年秋に記し、東洋経済オンラインに発表した記事3本を加筆修正し、再構成しました。

東洋経済オンラインでは、発表時の記事全文を読むことができます。それぞれ、下記リンクをクリックし、アクセスしてください。

世界最大規模の調査報道国際会議に飛び込んで 第1回

世界最大規模の調査報道国際会議に飛び込んで 第2回

世界最大規模の調査報道国際会議に飛び込んで 第3回